La VAR est censée calmer les esprits en cas d'erreurs qui peuvent changer le cours du match. C'est bien le but. Parfois, on a l'impression que c'est le contraire, n'est-ce pas ? Un but est marqué, des membres se sont écroulés, puis la diffusion se résume à une rediffusion sinistre où le genou d'un joueur franchit la ligne.

Pourtant, lorsqu'elle est bien menée, la VAR corrige discrètement les erreurs les plus graves et le jeu continue. L'important est de comprendre ce que la VAR est censée faire et ce qu'elle laisse délibérément de côté. En bref : c'est une ceinture de sécurité, pas une voiture autonome. L'arbitre conduit toujours.

VAR signifie arbitre assistant vidéo. Dans le droit du football, le VAR est un arbitre de match supplémentaire ayant accès aux ralentis. Le VAR ne peut recommander une révision à l'arbitre qu'en cas d'erreur manifeste ou d'incident grave manqué dans des situations très spécifiques. L'arbitre conserve le sifflet et la décision. Le VAR est là pour donner un coup de pouce, pas pour prendre le dessus.

Voici la limite importante : la VAR ne réarbitre pas l'intégralité du match. Elle ne vérifie pas chaque touche, chaque charge à l'épaule, ni les détails banals qui rendent le football… humain. Elle n'intervient que pour les moments importants, ceux qui font basculer le match.

Les compétitions ne se contentent pas d'installer la VAR comme une nouvelle console. Elles doivent respecter des normes techniques et de formation strictes (tests technologiques, encadrement des arbitres et pilotage de tests en direct) avant d'autoriser la VAR. C'est pourquoi certaines ligues l'ont déployée plus tôt que d'autres et que les protocoles sont désormais identiques d'une compétition à l'autre.

Considérez-les comme les quatre portes que VAR est autorisé à ouvrir :

Si ce n'est pas l'un de ceux-là, la VAR ne peut pas le toucher, même si tout le monde dans votre groupe de discussion pense que c'est scandaleux.

Une configuration typique comprend le VAR, un assistant VAR (parfois plusieurs) et un opérateur de ralenti. Ils sont installés dans une salle d'opération vidéo (VOR) avec un contrôle indépendant des flux vidéo. Ils peuvent entendre tout ce que disent l'arbitre et ses assistants, mais ne s'adressent à l'arbitre que lorsqu'ils ont appuyé sur le bouton « Parler », là encore pour éviter les bavardages incessants à l'oreille de l'arbitre.

Et oui, c'est l'arbitre qui prend la décision finale, soit en se fiant aux informations de la cabine, soit en effectuant une révision sur le terrain (ce geste rectangulaire-TV) dans la zone de révision de l'arbitre près de la ligne de touche.

Voyons cela comme si vous regardiez à la maison :

1. Un incident survient. L'arbitre rend sa décision sur le terrain, comme d'habitude. Si l'équipe ne remarque pas un incident grave, la VAR peut toujours le signaler.

2. Vérification silencieuse. Dans le VAR, la VAR et l'équipe vérifient automatiquement chaque but, penalty, carton rouge direct ou erreur d'identité, potentiel ou réel. Ce contrôle est constant et généralement rapide. Vous pourriez même ne pas vous en rendre compte.

3. Recommander une révision (ou non). Si la vidéo révèle une erreur manifeste ou si un élément important a été omis, la VAR recommande une révision à l'arbitre. Sinon, « Vérification terminée » et le jeu continue.

4. Analyse sur le terrain (si nécessaire). L'arbitre court vers l'écran, visionne les ralentis (au ralenti pour le « point de contact », à vitesse normale pour l'intensité/force), puis prend sa décision. Il n'y a pas de limite de temps stricte, car la précision prime sur la vitesse – oui, c'est voulu.

5. Décision finale. L'arbitre répète le signal télévisé, annonce (par gestes) le résultat et reprend le jeu. La décision initiale est maintenue, sauf si elle était manifestement erronée.

Vous savez quoi ? C'est étonnamment structuré pour quelque chose qui peut paraître chaotique sur le moment.

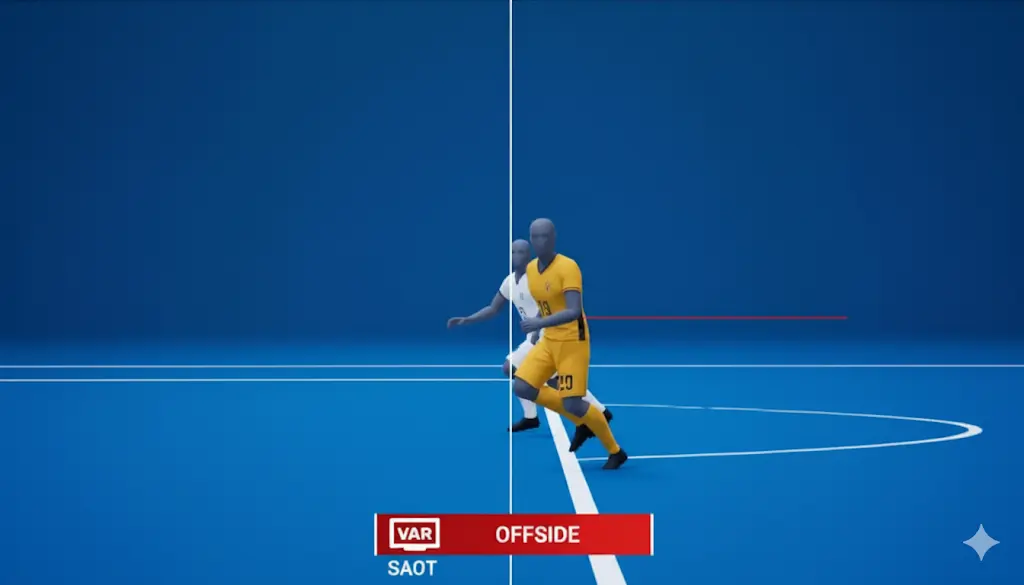

Voici la question que se posent désormais de nombreux fans : qu'est-ce que le hors-jeu semi-automatisé et pourquoi les graphismes sont-ils soudainement en 3D ?

SAOT est un outil d'assistance qui suit les joueurs avec des caméras dédiées et construit un « maillage » 3D détaillé de chaque corps, puis suggère le point de coup de pied et les lignes de hors-jeu au VAR.

Le VAR confirme toujours la décision, mais l'étape fastidieuse du « tirage au but » devient plus rapide et plus cohérente. Dans les compétitions d'élite, la SAOT utilise des caméras pour suivre des milliers de points de surface par joueur ; les décisions sont alors retranscrites sous forme de « visualisation de décision » claire pour la diffusion et les écrans géants. L'objectif est la rapidité et la clarté, et non une nouvelle règle du hors-jeu.

Non. La loi n'a pas changé. Certaines compétitions utilisent des « lignes plus épaisses » comme garde-fou pour les appels marginaux, mais la mission de SAOT est d'accélérer et de simplifier le processus. Imaginez moins de longs délais où tout le monde regarde des pixels figés.

Un petit mot sur la façon dont les décisions vous parviennent. Dans certaines compétitions, les arbitres annoncent désormais leurs décisions après révision afin d'aider les supporters à en comprendre la logique. De nombreuses ligues diffusent également des images sur grand écran ou à la télévision pour expliquer les décisions serrées. Les approches varient, mais l'objectif est le même : aider les supporters à comprendre ce qui vient de se passer, plus rapidement et avec de meilleures images.

Non. C'est l'arbitre qui prend les décisions. La VAR recommande ; c'est l'arbitre qui décide. C'est inscrit dans le protocole.

Il n'y a pas de plafond strict, car la priorité est de prendre les bonnes décisions. Cela dit, les ligues s'appuient sur le SAOT et des flux de travail plus stricts pour faire avancer les choses.

Parce que le périmètre est volontairement défini. Seules quatre catégories sont révisables, et le seuil est « clair et évident ». Le football a choisi des limites pour que le sport reste regardable.

Ils le sont. Les vérifications silencieuses s'exécutent en arrière-plan ; le jeu ne s'arrête que si une vérification est recommandée.

À vrai dire : l’ambiguïté est source de frustration. Certaines infractions sont objectives (ballon sorti, hors-jeu). D’autres – **quelle est la difficulté de « difficile » ?** – sont floues. Était-ce imprudent ou imprudent ? Le défenseur a-t-il « délibérément » joué le ballon ou l’a-t-il simplement dévié ? Ces décisions sont subjectives par nature, et même sous différents angles, les humains ne seront pas toujours d’accord. La VAR réduit la marge d’erreur, mais elle ne peut pas effacer le jugement du sport. C’est le football.

À l'inverse, pensez aux victoires discrètes : un but victorieux en fin de match est correctement maintenu grâce à une faute fantôme repérée dans la préparation ; un défenseur averti à tort est éliminé pour erreur d'identité ; un penalty n'est pas accordé car le ralenti a montré que le point de contact n'était pas un déplacement. Ces situations ne sont pas très fréquentes sur les réseaux sociaux, mais elles se produisent chaque semaine.

Certaines infractions sont objectives (ballon sorti, position de hors-jeu). Voir xG expliqué : ce que signifient réellement les objectifs attendus.

Vous n'avez pas besoin d'un diplôme en droit. Soyez attentif à ces signes :

Une grande partie de la frustration liée à la technologie est en réalité une frustration liée à la loi. Le hors-jeu concerne les parties du corps qui peuvent légalement jouer le ballon – pas les manches de maillot au vent, mais les épaules, les genoux, les orteils, etc. La technologie n'y change rien. Ce qu'elle change, c'est la rapidité avec laquelle nous pouvons localiser ces parties du corps face au deuxième défenseur le plus en arrière, et c'est ce qui compte. En pratique, la technologie réduit le temps passé par la VAR à tracer les lignes, ce qui nous évite de vieillir cinq ans en attendant un point de penalty.

C'est là que les gens recherchent la cohérence. Le protocole évoque même l'utilisation du ralenti : il est utile pour visualiser le contact (main-ballon ou ballon-main), mais la vitesse normale permet d'évaluer l'intensité, c'est-à-dire la force ou la négligence ressentie en temps réel. Cet équilibre permet de conserver la perception du plaquage par l'arbitre, et pas seulement l'image par image.

Même avec des règles et des cadres communs, les compétitions font des choix de mise en œuvre différents. Une ligue peut diffuser davantage d'explications sur grand écran ; une autre privilégie les mises à jour sur les réseaux sociaux ; une troisième se contente d'un minimum de détails. Certaines passent plus tôt sur le SAOT, d'autres plus tard. Le fil conducteur reste le même : règles et protocole, tandis que la présentation évolue de ligue en ligue.

Attendez-vous à des améliorations plutôt qu'à des surprises : des flux de travail plus rapides pour les hors-jeu, des visuels plus clairs dans les stades et à la télévision, et un travail continu sur la communication avec les supporters. Les essais d'explications dans les stades se multiplient, et les championnats nationaux trouvent leur propre rythme. L'objectif est simple : garantir la précision des décisions, assurer la fluidité du jeu et tenir les supporters informés sans les noyer dans le jargon juridique.

La VAR est-elle parfaite ? Non. Le football l'est-il aussi ? Non, et c'est ce qui fait son charme. Le protocole tente de corriger les erreurs majeures, déterminantes pour un match, sans transformer le sport en expérience scientifique. En gardant les quatre catégories à l'esprit et en observant les signaux, tout devient plus facile à suivre. Et lorsque vous captez un de ces visuels clairs et rapides de la VAR sur un hors-jeu serré, vous le sentirez : le jeu cherche à être à la fois juste et agréable à regarder. Cet équilibre est essentiel.